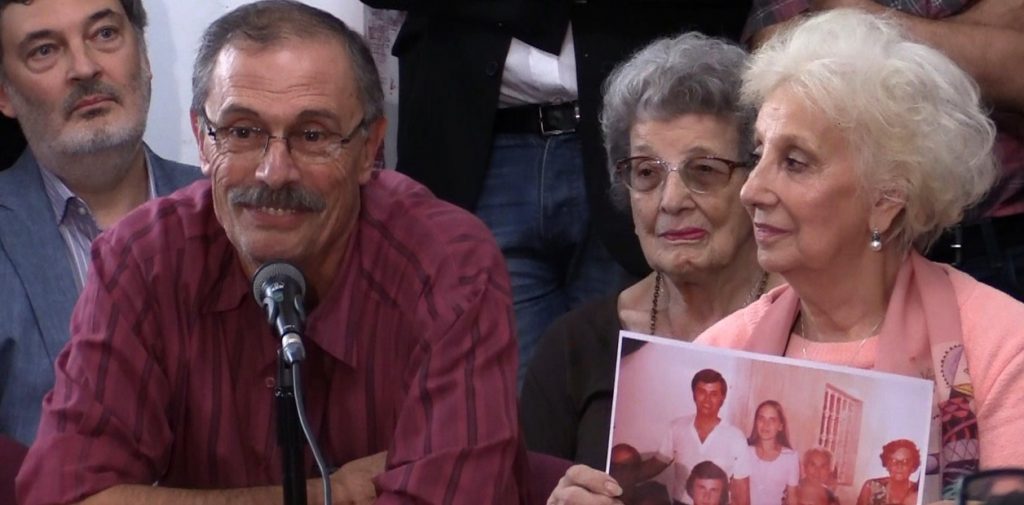

Cuenta Estela de Carlotto, que una mañana de 1979, las Abuelas de Plaza de Mayo leyeron un “avisito” en el diario El Día de La Plata, que cambiaría la historia de la identificación de los niños apropiados durante la última dictadura argentina (1976-1983).

Al parecer, un hombre que negaba su paternidad había sido sometido a un examen de sangre que comparaba la suya con la de su presunto hijo y resultó ser el padre. “Ahí se nos prendió la lamparita, recuerda Estela, es la sangre la que establece el vínculo. Pero acá los papás no estaban. Entonces, nos preguntamos ¿servirá la sangre de las abuelas?” .

Y así empezó todo. Fue así como una pregunta, cargada de incertidumbre y esperanza profundamente humanas, empezó a transformarse poco a poco en una concreta pregunta científica. Pregunta que luego de un largo peregrinar por diversos laboratorios del mundo, encontraría respuesta en el índice de abuelidad.

Fueron a Francia, a Alemania, a Inglaterra, a Italia, incluso a Suecia, donde recurrieron a un centro especializado en pruebas de paternidad. Pero los científicos a los que contactaban las Abuelas quedaban profundamente conmovidos por una historia a la que muchos no podían dar crédito por lo terrible y macabro de sus implicancias, y a la vez impotentes a la hora de darles la respuesta que estaban esperando. “Nos encantaría ayudarlas, pero es imposible”, respondían después de hacer cuentas, revisar libros y de largos debates entre ellos. Ninguno encontraba salida al hecho de no contar con la generación de los padres para determinar la filiación.

Sin embargo, en noviembre de 1982 y después de una intensa gira por 12 países, viajaron a Washington para participar de la asamblea general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. Allí se encontraron con una argentina que vivía en EEUU, quien enterada de que las Abuelas buscaban algún método genético para identificar a sus nietos, las puso en contacto con Victor Penchaszadeh, un médico genetista argentino, también exiliado, que vivía en Nueva York.

Y allí fueron las Abuelas a preguntarle si era posible probar la identidad de niños cuyos padres estaban desaparecidos contando sólo con posibles abuelos y otros parientes colaterales. Cuenta Penchaszadeh que en ese momento fue “consciente de que la sociedad le estaba haciendo un reclamo a la ciencia genética, y de que esa realidad social debía generar una respuesta de la ciencia”.

“Miren, esto es algo que hay que estudiar, no hay experiencia internacional de identificación de nietos a partir de abuelos, pero hay todas las razones para ser optimista”, les dijo como resultado de la visita. Inmediatamente las puso en contacto con el hematólogo Fred Allen, por entonces director del Blood Center de Nueva York y Eric Stover, director del programa de Ciencia y Derechos Humanos de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS, según sus siglas en inglés).

A la investigación, también se sumó la especialista en epidemiología genética Mary-Claire King, quien ya venía estudiando variaciones genéticas en diversas poblaciones. Todos se pusieron manos a la obra para ver cómo se podía hacer para identificar a los hijos de desaparecidos apropiados por la dictadura argentina.

Después de un arduo año de trabajo, en octubre de 1983 y ya en democracia, las Abuelas recibieron una llamada desde Washington y supieron que sí: era posible establecer los lazos de parentesco con sus nietos a través del análisis de distintos tipos de marcadores genéticos.

Se iniciaba allí un largo camino que, de la mano del avance de la ciencia, permitió a las Abuelas demostrar la filiación de sus nietos hasta llegar a un 99,99% de certeza.

Ese algo en la sangre

¿Pero cómo alcanzar ese nivel de certidumbre? Ellas también tenían miedo de que alguien viniera y les dijera “este es tu nieto”. ¿Y si no era?

“Primero buscábamos caritas, relata Estela. Más de una vez yo misma he seguido a mujeres que llevaban en brazos a un bebé que se parecía a uno de mis hijos. Recuerdo que una vez seguí a una mujer y después, cuando la tuve enfrente, miré su cara y la del bebé y eran iguales, era la madre evidentemente”.

Pero incluso si lograban estar seguras, ¿cómo lo probarían ante la justicia? “No podíamos ir a un juez y decirle ‘este nene es mi nieto porque se parece a cuando mi hija era chica –señala Nélida Navajas, revisora de cuentas de Abuelas. A pesar de la desesperación, pronto se dieron cuenta de que no era suficiente con encontrar parecidos físicos. Entonces se dijeron “no, tiene que haber algo, alguna prueba contundente”.

Por eso, la noticia sobre el hombre que no quería reconocer la paternidad de su hijo les dio la pista que necesitaban. Así empiezan a hacerse una pregunta fundamental: “¿Existe un elemento constitutivo de la sangre que sólo aparece en personas pertenecientes a la misma familia?”

Cuando las Abuelas comienzan a hacerse esta pregunta, la genética de filiación dependía de características que se encuentran en la sangre, tales como los grupos sanguíneos y los antígenos de histocompatibilidad (HLA), que ya en aquella época se usaban para trasplantes. Por ejemplo, con estas primeras técnicas, en 1984 se pudo demostrar ante la justicia la apropiación de Paula Logares, quien había nacido en 1978 y había sido apropiada por un subcomisario de la policía bonaerense con un año y medio de vida.

Paula vivía con otro nombre y había sido anotada como si tuviera dos años menos de los que tenía. Cuando su abuela biológica logra encontrarla 5 años después, obtiene una orden judicial para sacar sangre a la niña y compararla con muestras de sangre de sus tíos y abuelos. La sangre de todos fue analizada por el método HLA en el Hospital Durand y, a pesar de que su abuelo materno ya estaba fallecido, Mary-Claire King y la gente del Durand pudieron reconstruir su información genética y demostrar la filiación de la niña. El caso de Paula Eva Logares fue el primero donde la filiación se pudo comprobar a través de estudios genéticos con una probabilidad de 1 en 1000 de que las muestras analizadas compartieran tanta información genética por simple azar, o lo que es lo mismo, con un 99,9% de certeza de filiación.

Pero en muchos casos, no era posible alcanzar un nivel de certeza lo suficientemente aceptable con estas técnicas. Si bien los marcadores de histocompatibilidad pueden funcionar como “marcadores” bastante exclusivos de un grupo familiar, a veces no son lo suficientemente distintivos como para garantizar filiación con un nivel de certeza tan elevado como el que más adelante les permitieron los estudios de ADN.

Las marcas genéticas de la identidad

Aunque dos personas no estén emparentadas, tienen una gran parte de su secuencia de ADN en común. Dicho de otro modo, para distinguir el ADN proveniente de una y de otra, tenemos que buscar e identificar aquellas secuencias que los diferencian. Y cuanto más variables sean estas zonas entre individuo e individuo mejor servirán como “marcadores” para identificarlos.

Este es el principio por el que el descubrimiento del genetista Alec Jeffreys de las llamadas huellas digitales genéticas abrió la posibilidad de identificar personas. En 1984, Jeffreys estaba estudiando la evolución de genes de proteínas musculares en su laboratorio cuando, casi por casualidad encontró, unas secuencias repetidas en la propia estructura de estos genes a las que llamó “mini-satélites”. El genetista determinó que esta secuencia repetida era tan variable entre individuos que representaba una huella genética única. En palabras del ex-editor de ciencia de The Economist, Matt Ridley, esta huella digital sería algo así como “una serie de marcas negras que se observan al igual que un código de barras”.

Estas regiones altamente variables en la población y que son propias de cada sujeto son las que se utilizan hoy como “marcadores genéticos” en la identificación de personas. Precisamente, el principal requisito para que estos marcadores sirvan es que tengan una gran variabilidad dentro de la población. De lo contrario, no servirían ya que muchos de nosotros los compartiríamos. Al conjunto de marcadores genéticos específicos de cada persona es lo que se conoce como perfil genético y es lo que se compara para los estudios de filiación.

A diferencia de los estudios de filiación clásicos en los que se comparaba el perfil genético de los hijos con los de sus padres, en el caso de las Abuelas, se trató de buscar aquellos “marcadores genéticos” que se conservaban por línea materna y línea paterna de generación en generación, en ausencia de los padres biológicos. Así, en la actualidad, los expertos en este tipo de estudios utilizan alrededor de 13 a 15 marcadores ultravariables con los que se construye el perfil genético de las personas en estudio. Si bien dos personas pueden compartir alguno de estos marcadores por azar, es altamente improbable que compartan los 13 o 15 marcadores que se utilizan. Así, el 99,99% de certeza que, en la actualidad, se acepta como prueba de filiación, implica que solamente 1 de cada 10.000 personas podría compartir ese perfil genético por azar.

Esto permite, hoy en día, una identificación prácticamente sin espacio para la duda, porque ese 99,99% más todos los datos circunstanciales hacen que la identificación sea inequívoca desde el punto de vista técnico. Más aún, a veces el grado de certeza es tan alto que sólo podría haber uno de cada 10 mil millones de individuos con una estructura similar, y eso es imposible porque en el mundo hay 6 mil millones de seres humanos.

En el caso de los nietos apropiados, lo que se hace es comparar el perfil genético de quien se sospecha ha sido privado de su identidad durante la última dictadura argentina, con la totalidad de los perfiles genéticos de todas las familias de detenidos/desaparecidos que han aportado su sangre al Banco Nacional de Datos Genéticos. Este organismo, creado en 1987, es un archivo sistemático del material genético y muestras biológicas de familiares de personas que han sido secuestradas y desaparecidas durante la última dictadura argentina y da soporte al esclarecimiento de delitos de lesa humanidad que requieren la identificación, tanto de hijos y/o hijas de personas desaparecidas como de los restos de personas víctimas de la desaparición forzada.

Abuelas estima que unos 500 niños y niñas nacidos entre 1975 y 1980 han sido apropiados durante la última dictadura argentina. Hasta la fecha, ha sido posible la restitución de la identidad de 129 de ellos.

El legado de Abuelas a la ciencia

Desde aquel “avisito” encontrado por Abuelas allá por 1979, la ciencia avanzó a pasos agigantados. Especialmente, en el campo de la Biología Molecular y la Genética.

Resulta evidente que este desarrollo científico ha sido crucial a la hora de encontrar y recuperar la identidad de 115 nietos y, sin duda, lo será en el futuro para encontrar a los que aún faltan.

Sin embargo, quizás no sea tan evidente la reciprocidad de esta influencia. Es decir, la contribución de Abuelas al propio desarrollo de algunas disciplinas científicas. En concreto, ¿qué hubiera pasado si las Abuelas no hubieran sido capaces de transformar su necesidad de encontrar a sus nietos en una pregunta científica? ¿Qué hubiera pasado si no hubiesen tenido la tenacidad suficiente como para golpear una a una las puertas de los científicos del mundo en busca de esta respuesta?

Para el biólogo molecular e Investigador del CONICET Dr. Alberto Kornblihtt, “en un punto muy específico, la lucha de las Abuelas contribuyó a perfeccionar los métodos estadísticos que permiten calcular el índice de abuelidad, es decir, la probabilidad de que se establezca un lazo biológico con los abuelos en ausencia de comparación con el material genético de los padres. Pero definitivamente, esa probabilidad podía ser calculada, y ya había sido calculada, antes, en otros casos puntuales, quizás por otros métodos estadísticos”. Por eso, para Kornblihtt “no sería correcto decir que el desarrollo de la biología y la genética en el mundo, o en la Argentina, haya sido promovido o haya cambiado por haber existido Abuelas”. “Por el contrario, afirma Kornblihtt, la historia de Abuelas demuestra cómo el compromiso social de algunos científicos, como por ejemplo Victor Penchazadeh, permitió acercar a las Abuelas a métodos cuyos fundamentos ya habían sido descubiertos, para encarar su problema particular que, sin duda, tiene una importancia social para todo el país y para el desenmascaramiento de los crímenes de la dictadura. Las técnicas de filiación por estudio del ADN ya se conocían”. “En todo caso, es un buen ejemplo de cómo la ciencia y los científicos pueden contribuir a resolver problemas sociales que van más allá de la transferencia de tecnología al sistema productivo”, concluyó.

En otra línea, el biólogo especialista en genética forense y Director del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Universidad de Buenos Aires, Dr. Daniel Corach consideró que sin la tenacidad de las Abuelas, sumada al apoyo que recibieron por parte de diversos actores sociales, el desarrollo de algunas técnicas de identificación de personas seguramente se hubiera demorado mucho más. “En particular, el papel de Abuelas resultó clave para el desarrollo de la Genética Forense en nuestro país”, resaltó y, al igual que Kornblihtt, destacó la importancia del desarrollo de herramientas científicas para dar respuesta a necesidades y demandas sociales concretas.

Pero ¿es el caso de Abuelas un caso muy particular, ejemplificador pero un hecho aislado en el universo de las relaciones entre ciencia y sociedad, o podría la experiencia trasladarse a otros campos del conocimiento?

Para Kornblihtt, se trata de “un caso paradigmático para nuestra sociedad que, sin duda puede servir de ejemplo para otras interacciones entre la ciencia y la sociedad”. También Corach, consideró que sí es posible trabajar con la sociedad a través de sus diversas organizaciones a fin de avanzar en el conocimiento y la innovación, aunque opinó que este tipo de trabajo requiere mucha dedicación por parte de la comunidad científica a la hora de identificar las necesidades sociales.

De Estelas y Penchaszadehs

Desde hace un tiempo, algunas instituciones y organismos de ciencia y tecnología están fomentando la necesidad de incrementar la transferencia de conocimientos al sector productivo con diversas argumentaciones y objetivos. Así, por ejemplo, desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva se promueve la idea de que la ciencia, la tecnología y la innovación pueden y deben “fortalecer un nuevo modelo productivo que genere mayor inclusión social y mejore la competitividad de la economía argentina, bajo el paradigma del conocimiento como eje de desarrollo”. Para ello, se han creado diversos instrumentos de financiamiento y una serie de programas de fortalecimiento de capacidades.

Por su parte, el CONICET “ha desarrollado en los últimos años, una política de apertura y vinculación con la sociedad, poniendo a disposición de los sectores socioeconómicos su experiencia en investigación y desarrollo”. Por ejemplo, a través de convenios con empresas, asesorías científicas, servicios a terceros, o bien a través de programas como Becas en Empresas e Investigadores en Empresas.

Incluso las instituciones de educación superior, están dando un giro en sus políticas desde la tradicional mirada academicista hacia otra orientada a la transferencia de tecnología. Por ejemplo, INCUBACEN, la incubadora de Empresas de Base Tecnológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, se propone “brindar una alternativa de desarrollo profesional a sus egresados, y colaborar con la generación de riqueza para el país, por medio de la formación de empresas innovadoras, generadoras de alto valor y comprometidas con la sociedad de la que forman parte”. Por supuesto, esta reorientación también ha suscitado duras críticas por parte de aquellos sectores que defienden la independencia y autonomía de las universidades públicas frente a los intereses de ciertos sectores económicos. Pero ese debate, es harina de otro costal.

Ahora bien, en vista del indiscutido impacto alcanzado por el caso de Abuelas como modelo de transferencia social del conocimiento, ¿no sería deseable que, desde estas mismas instituciones de ciencia y tecnología, se desarrollaran políticas serias y sostenidas en el tiempo tendientes a favorecer las interacciones de mutua colaboración entre ciencia y sociedad, más allá de la vinculación tecnológica con el sector productivo?

Está claro: no se trata de una tarea fácil. Sabemos la enorme dificultad que implica convencer a los empresarios argentinos de invertir en ciencia y tecnología o incentivar a los investigadores a orientar sus esfuerzos, por ejemplo, al desarrollo de patentes. Mucho más difícil aún sería desarrollar estrategias de diálogo entre la comunidad científica y las organizaciones de la sociedad civil a fin de identificar y dar respuesta a diversas demandas sociales.

¿Cómo hacerlo? ¿Con qué instrumentos y mecanismos? ¿En cuánto tiempo podríamos ver algún resultado? El planteo no parece muy estimulante pensado con una mirada electoralista. Sin embargo, si no empezamos de alguna manera, nunca empezaremos a ver un cambio. Si no empezamos a pensar y a diseñar políticas públicas en esta dirección, seguramente podamos encontrarnos en el futuro con casos como el de Abuelas. Pero, seguramente también, serán la excepción. La creatividad y tenacidad de las organizaciones sociales para ser capaces de formular demandas concretas a la ciencia, y el compromiso social de los científicos, sin ninguna duda, deben fomentarse mediante políticas claras y concretas. Más allá de los merecidos homenajes que podamos hacerles, la excepcionalidad de personas como Estela de Carlotto o Victor Penchaszadeh bien podría servirnos como fuente de inspiración a la hora de encarar seriamente el desafío.

Por: Victoria Mendizábal

* Publicado originalmente en Bioforum el de agosto de 2014. Mención especial de jurado del Premio Clarke, Modet & Cº Argentina al Periodismo sobre Divulgación Científica y Tecnológica 2014