Que la divulgación científica se tiene que hacer lugar en estos tiempos, no es novedad.

Por eso, va el anticipo del libro «25 Entrevistas con científicos. Ciencia de Primera mano», de Pablo Facundo García y Guillermo Goldes.

El adelanto nos acerca a la problemática del agujero de ozono, en una charla con el Premio Nobel Mario Molina.

Doctor en Química y de nacionalidad mexicana, Molina obtuvo el galardón en 1995.

Sin desperdicio.

-Gracias por aceptar visitarnos. La primera pregunta que queremos hacerle es: ¿cuál fue el motivo por el cual recibió el Premio Nobel, en el año…1995?

-MM: 1995. La investigación original la hice con mi colega SherwoodRowland. Estaba yo en California en ese entonces. Tanto Sherry, como le decía de cariño, como yo, eras académicos, pero estudiando ciencia muy básica, reacciones químicas en laboratorio y cómo funcionan las moléculas, etc. Y decidimos juntos hacer algo que tuviera una aplicación más directa para la sociedad. Y pues una de las cosas que se nos ocurrió fue hacer algo con la atmósfera; la química de la atmósfera es muy interesante. Para aprender, porque era un tema nuevo para nosotros, escoger un tema, o una pregunta, que fue: “¿qué les pasa a ciertos compuestos industriales que se están acumulando en la atmósfera. Y que por aquel entonces se comenzaba a poder medir. Estamos hablando de proporciones pequeñísimas: partes por trillón. Esto fue en los años `70. Se acababa de desarrollar un aparto especial: un Cromatógrafo de Gases. Pero lo importante de estos compuestos es que no son naturales, son muy estables y ya estaban presentes en la atmósfera de todo el planeta. Tanto en el hemisferio Norte con en el hemisferio Sur. A estos compuestos se les solía decir “compuestos mágicos”. Se habían desarrollado para substituir a otros compuestos peligrosos que se utilizaban en refrigeración, como el amoníaco y el dióxido de azufre. Los refrigeradores eléctricos que comenzaron a principios del siglo XX funcionaron muy bien en las primeras décadas, pero luego hubo algunos accidentes, se escapaban estos gases venenosos y las familias los respiraban.

Se inventaron para reemplazarlos pues estos compuestos, que no son venenosos, llamados Cloro FluoroCarbonos o CFCs. Fue todo un éxito comercial, pero se estaban acumulando en la atmósfera porque habían sido diseñados justamente para ser muy estables y durar mucho tiempo. Los podemos incluso respirar…y por eso encontraron otro uso diferente al original, con un consumo industrial muy grande, que fue como propelentes en latas de aerosol. Porque en las latas de aerosoles si uno comprime estos CFCs, se forma un líquido, y al apretar la válvula y disminuir la presión, el líquido se evapora y arrastra pues el fijador de pelo, o el desodorante. Antes no se podía: imagínense nomás una lata con amoníaco: ¡no funcionaría muy bien!

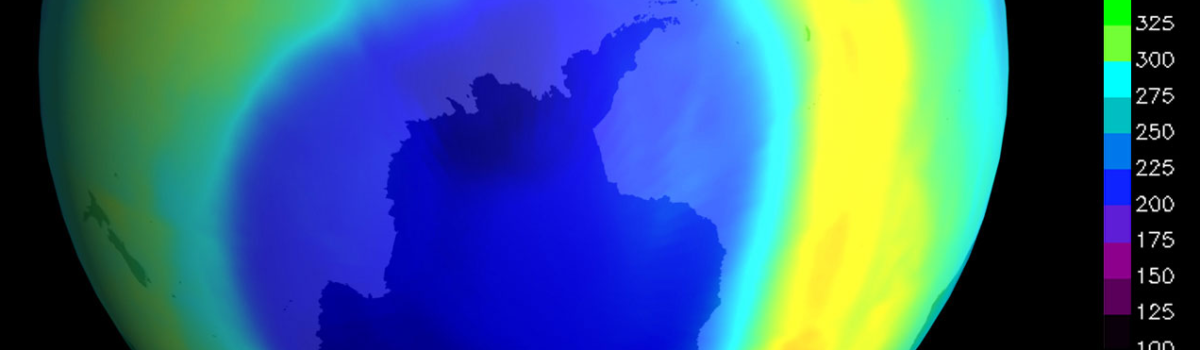

Esa fue la pregunta que nos hicimos de pura curiosidad: ¿qué pasa con los CFC que se acumulan en la atmósfera? Y entonces, recuerdo haber trabajado en esto con Sherry, sabíamos que estos compuestos eran tan estables… los procesos naturales que afectan a la mayoría de las emisiones, sean de origen natural o resultado de actividad humana, las descomponen en cuestión de meses o de unos pocos años en la baja atmósfera, por reacciones químicas. Pero a éstos compuestos no, éstos son muy estables y concluimos que probablemente se iban a poder difundir hasta la estratósfera, la siguiente capa por encima de la tropósfera que es donde todos vivimos. Esa fue la respuesta que tuvimos; que se iban a descomponer lentamente…pero en medio o por encima de la capa de ozono. Es la capa natural que tiene nuestra atmósfera, pero sólo a gran altura, en la estratósfera, y que nos protege de los rayos ultravioleta. Estos rayos son muy dañinos para la vida en general. En las personas, lo poco que penetra de los rayos UV puede causar cáncer en la piel. Entonces estos compuestos que estudiábamos, debían difundirse por encima de la capa de ozono. Porque era justamente la luz ultravioleta la que los podía descomponer. De la misma manera que la radiación ultravioleta, que nos llega del Sol, descompone al Oxígeno, formando la capa de ozono. Era interesante pero hasta allí llegábamos en aquel momento. ¿Y Luego, qué? Pues resulta que los productos de descomposición de estos CFCs sí pueden reaccionar con el ozono natural, estratosférico. Cantidades muy pequeñas de los productos de descomposición de los CFCs – átomos de cloro – pueden descomponer enormes cantidades de ozono, porque se regenera. Eso pasa a través de lo que llamamos cadenas catalíticas. Y entonces lo que concluimos es que, pues el uso de estos compuestos iba a perjudicar a esa capa de ozono que nos protege no sólo a la humanidad sino a muchas otras especies biológicas, y que es tan importante. Porque además esa capa es parte del clima. Pues entonces planteamos la hipótesis, de que algo, algo malo, le iba a pasar a esta capa. Esa hipótesis fu muy bien aceptada por la comunidad científica de expertos en el tema. Por supuesto la industria, al principio no lo aceptó. Decían: “por una hipótesis no vamos a dejar de producir estos compuestos que nos dan tantas ganancias.” Resumiendo lo que pasó después, por fortuna la hipótesis se pudo verificar por observaciones, con mediciones experimentales en la atmósfera, mediciones de la cantidad de radiación ultravioleta que llega. Quedó muy claro que sí estaba pasando lo que nosotros habíamos predicho. Hubo un punto más, muy especial. Resulta que también comenzó a aparecer lo que llamamos el agujero de la capa de ozono. O sea que la parte de la estratósfera, con la parte de la capa de ozono que está por encima de la Antártida, estaba desapareciendo en la primavera, que es cuando sale el Sol en la Antártida. Porque la noche allí dura muchos meses. Pero cuando sale el Sol, de repente se empieza a descomponer el ozono de tal manera que donde es más abundante, estaba desapareciendo más del 99% del ozono. Éste es el agujero de la capa de ozono y claro, nosotros al principio no lo habíamos predicho como tal, pero inmediatamente concluimos: “debe haber una conexión”. Hicimos más investigación en el laboratorio y efectivamente, los productos de descomposición de los CFCs, a bajas temperaturas, estaban descomponiendo el ozono.

– ¿Pero por qué motivo ese proceso se concentraba sobre la Antártida?

-MM: Porque es la zona más fría del planeta. Y resulta que en contraste con la química “normal” que se acelera a altas temperaturas, esta química muy especial se acelera a muy bajas temperaturas porque a esas temperaturas bajas se forman partículas de hielo que de alguna manera catalizan la destrucción del ozono. Toda esa química también la descubrimos en el laboratorio y se pudo comprobar…fue una hipótesis al principio pero se hicieron mediciones sobre la Antártida con aviones que salían de Punta Arenas y de otros lugares muy al sur del continente. Esos aviones podían volar en la estratósfera y se pudo comprobar con mucha claridad que efectivamente eran los compuestos de descomposición de los CFCs los que estaba destruyendo el ozono.

Y por esto, se llegó a un acuerdo internacional. El Protocolo de Montreal, por el que todo el Planeta se puso de acuerdo para dejar de producir esos productos. Esta es la historia, en breve. ¡Y eso fue lo que llevó al Premio Nobel!

-Actualmente, ¿cómo está la capa de ozono? Luego del Protocolo de Montreal, las empresas realmente cumplieron con lo acordado en el protocolo?

-MM: Sí. Y es por eso que éste es un ejemplo muy importante de un problema global que sí se ha resuelto. Primero, aclaro por qué es global. Porque no importa en qué parte del Planeta se emitan estos gases, se mezclan muy bien en cuestión de meses o de un par de años, entre los dos hemisferios. De tal manera que en relación al efecto acumulativo que tienen, pues da lo mismo en qué país se emitieron. Luego del Protocolo de Montreal, la industria finalmente sí se puso de acuerdo con nosotros…la ciencia estaba muy clara en esto. Paramos, pero además con este acuerdo todos los países se comprometieron a dejar de usar estos compuestos, ¡y eso pasó ya en el siglo pasado! Pero como los CFCs son tan estables, permanecen muchas décadas en la atmósfera- Entonces en este siglo XXI estamos viendo aún las consecuencias de las emisiones del siglo pasado. Aún así, ya en estos últimos años se ha podido medir con claridad que sí, se está recuperando la capa de ozono. El Protocolo de Montreal es un caso de éxito: en nuestro Planeta, si todas las naciones se ponen de acuerdo, sí se pueden resolver los problemas globales. Hay un pequeño problema con esto: es que éste es el único caso exitoso que tenemos. Y tenemos otros problemas globales, como el del Cambio Climático, en los cuales recién empieza a haber acuerdos internacionales. Pero por lo menos sabemos que un problema ya lo resolvimos. ¡No es poco!

– Los CFCs, ¿se han sustituido por otros compuestos?

-MM: Claro. No había que regresar a los compuestos anteriores, que como ya hablamos eran peligrosos. Excepto quizás en algunos lugares como supermercados, por ejemplo, en los cuales no vive gente. En general lo que se usa ahora en los refrigeradores domiciliarios son otros compuestos que las industrias crearon para substituir a los dañinos CFCs. Compuestos que no afectan la capa de ozono. Al principio, comenzaron con algunos compuestos que la afectaban pero en una medida menor. Pero ya hoy en día se usan compuestos que no tienen Cloro, entonces no tienen ningún efecto sobre la capa de ozono. Es también un ejemplo de cómo la sociedad puede resolver estos problemas sin afectar la calidad de vida. No dejamos de tener refrigeración ni aerosoles, no fuimos para atrás. Todo eso continuó pero con otros compuestos. Había otra duda…”Uyyy, le va a salir muy caro a la sociedad resolver esto…” No, no fue así. Resultó relativamente barato; no tuvo ningún impacto local ni global en la economía. De nuevo, es un ejemplo de cómo simplemente tenemos que identificar estos problemas y estimular la innovación para producir compuestos que se puedan seguir usando si tienen fines para beneficio de la sociedad, pero reduciendo los impactos ambientales.

-Una pregunta más. En la actualidad, ¿Ud. sigue haciendo este tipo de investigación? En otraspalabras, ¿qué hace un Premio Nobel después de ser laureado?

-MM: Lo que he seguido haciendo es trabajar sobre problemas globales. Sobre todo, con la amenaza más seria que tiene la humanidad hoy en día: el Cambio Climático. Entonces he continuado trabajando con este problema pero también con el de Calidad de Aire, que están muy relacionados entre sí. Ambos requieren conocer cómo funciona la química de la atmósfera, pero el problema de calidad de aire es más regional y local. Lo que he enfatizado en años recientes en mi trabajo es la importancia de las políticas públicas. Es decir cómo trabajar con los gobiernos para que se pueda reducir el impacto del Cambio Climático.

– ¿Con qué gobiernos ha trabajado?

-MM: Sobre todo con el gobierno mexicano y el gobierno de EEUU. En Estados Unidos, Los Ángeles en California fue la primera gran ciudad en la que se descubrió la naturaleza de lo que llamamos el smog, y lo pudieron resolver. Pero en nuestros países latinoamericanos lo hicimos con más retraso. Pero también con ese mismo tipo de información científica. Pudimos por ejemplo organizar expediciones muy grandes para entender la química específicamente de la atmósfera de la Ciudad de México. Y se aprendió mucho de química de la atmósfera no sólo para México sino para todo el Mundo. Pero en cambio, en el problema del cambio climático trabajo con muchos colaboradores, pero no nada más haciendo ciencia, sino que trabajamos en nuestros grupos también con economistas, y con expertos en energía. ¿Por qué? Pues porque para resolver el problema hay que usar energía que no provengan de combustibles fósiles. Por eso es tan importante desarrollar las energías alternativas, y eso ya sucedió. La energía solar y la energía eólica en años muy recientes ya compiten favorablemente desde el punto de vista económico con las provenientes de combustibles fósiles. Es un buen ejemplo…pero para eso ha habido toda una tarea a nivel internacional para que los países se pongan de acuerdo en resolver esto. Ese esfuerzo culminó recientemente con el Acuerdo de París. Allí prácticamente todos los países se pusieron de acuerdo en empezar a resolver el problema. Todavía no está resuelto. Para eso trabajé también muy directamente con el grupo de asesoría del presidente Obama; trabajamos directamente con él. Por fortuna le gusta mucho hablar con los científicos…

-¿Y les hace caso?

-MM: Nos hizo mucho caso. Todo lo que se hizo en EEUU para el acuerdo de París fue el resultado de discusiones que tuvimos. Desgraciadamente un problema que hay en EEUU es que los republicamos en el Congreso no aceptan la ciencia del Cambio Climático. A pesar de esto pudimos hacer muchísimo con el presidente Obama. Se ha hecho todo lo que se puede hacer sin que sea necesaria la aprobación del Congreso. Y esa es la situación actual, en los Estados Unidos y en el Mundo.